導入実例

安泰ソーラーの世界に向け累計出荷量が50.1GWに達し、日本向けの出荷量11年連続中国架台メーカーのNO.1、オーストラリア架台卸売市場におけるNo.1ブランド、マレーシア屋根架台市場占有率No.1を獲得しました。

詳しくはこちら グローバル拠点

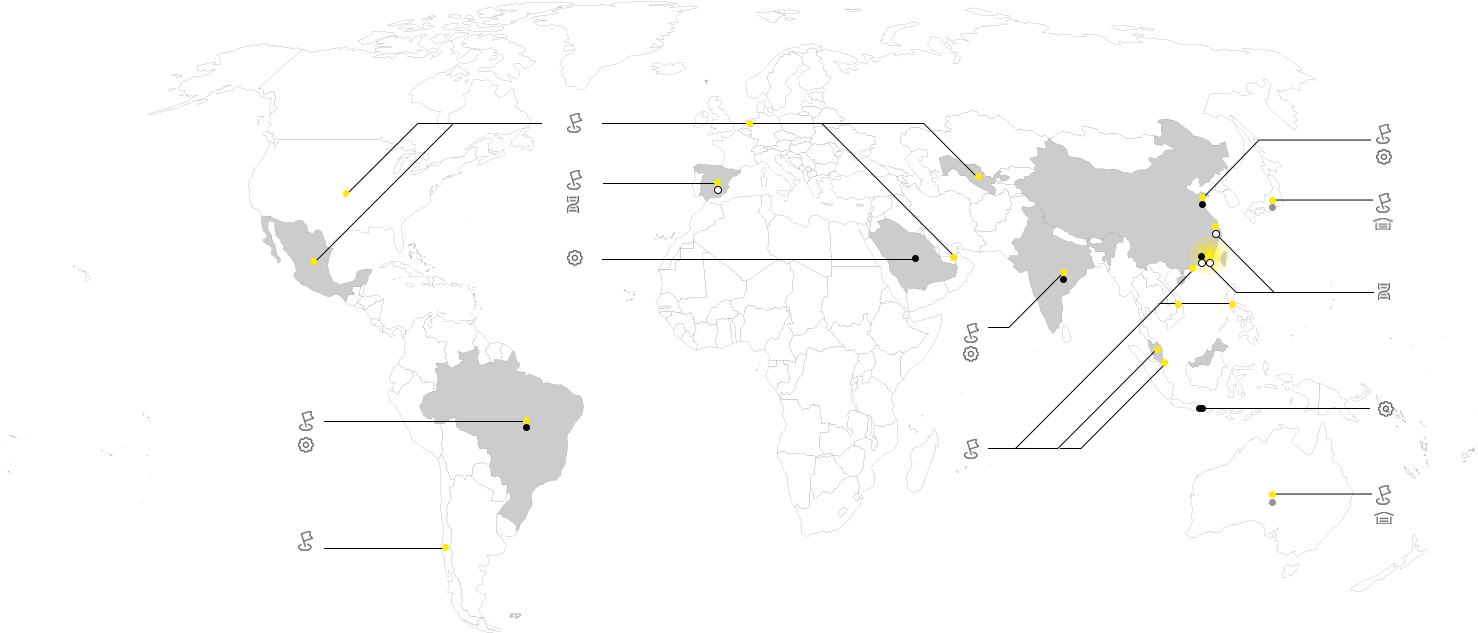

グローバルなビジネス配置により、安泰ソーラーは上海、オーストラリア、日本、米国、インド、オランダ、ブラジル、シンガポール、ベトナム、フィリピン、マレーシアなどで現地法人、支社および事務所を設けています。また、安泰ソーラーは中国の福建、江蘇、天津およびインドネシア、ブラジルおよびインドに6つの製造工場を持っています。コア技術によって製品の高性能、持続的な研究開発への投入および全面的な優れたサービスを製品に与えています。

June 18, 2025

ハイライト特集|2025 SNEC 安泰ソーラー、グリーンテクノロジーの最前線をけん引!

February 26, 2025

安泰ソーラー、日本市場に向けた未来の太陽光発電ソリューションを提案

June 21, 2024

世界最大級の太陽光発電業界展示会 SNEC2024円満終了

March 13, 2024

安泰ソーラー、PV EXPO 2024を円満に終了

March 17, 2023

PVEXPO 2023 円満終了

May 17, 2022

ヨーロッパ最大の太陽光発電業界の展示会 Intersolar Europe 2022 円満終了

March 18, 2022

PV EXPO 2022円満終了

June 05, 2021

SNEC 2021円満終了、ハイライトを振り返る

June 09, 2025

世界の追尾架台市場でトップ9位!安泰ソーラーがWood Mackenzieランキングに堂々登場、多国市場でリーダーシップを発揮!

August 18, 2022

安泰ソーラーはヨーロッパにグローバル研究開発センターを設立し、グローバルビジネスに新たな一歩を踏み出す

July 29, 2022

10GWの生産量と613億2600万円の生産額!安泰ソーラーが中国・福建省の工業団地を拡張

July 06, 2022

安泰ソーラー、建材一体型太陽光発電架台(BIPV)の最新製品「Taiyang Roof」がついに登場!

December 15, 2021

安泰ソーラー、600MW太陽光架台供給契約締結!

November 29, 2021

安泰ソーラー、100MW架台供給契約締結!

November 18, 2021

カンボジア26MW太陽光発電案件が2021年末連系予定、地域太陽光開発に貢献|安泰ソーラー

September 15, 2021

安泰ソーラー、400MW大型太陽光発電所の架台を受注!

November 18, 2022

フィリピンでの65MW案件、2度の地震に耐えた安泰の実力をご覧ください

November 04, 2022

発電できるカーポート——兵庫県クリーンエネルギーソリューション

November 03, 2022

350MW!漁業と発電事業の共生を図るシステム

June 06, 2022

現地の自然環境要因に着目!バングラデシュ42MW野立て架台大型案件が完工

April 29, 2022

複雑地形の課題解決! 福島県の14MW野立て太陽光架台案件が完工

October 29, 2021

安泰ソーラー架台を採用したBison5号発電所がもうすぐ稼働開始

October 22, 2021

中国新疆のスチール製架台案件工事中|安泰ソーラー

August 13, 2021

タイの追尾式太陽光架台案件工事中|安泰ソーラー

ニュースレターを購読する

ぜひ読んで、最新情報を入手し、購読してください

そして、ご意見をお聞かせください